고예은(2019). “서울 소재 4년제 대학 음악 관련 교양과목 현황 조사”, 성신여자대학교 석사학위논문.

김민제(2017). “현대 음악 학습을 위한 웹 코스웨어(CAI) 개발”, 음악교육연구 46(1), 155-173.

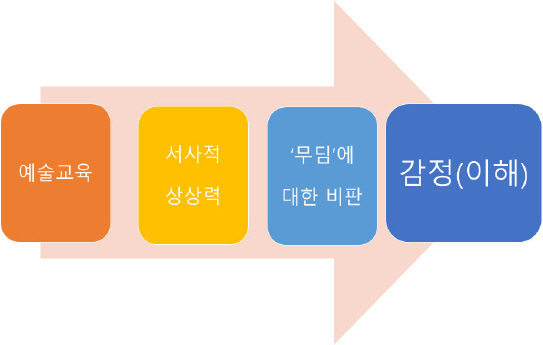

박이제(2015). “상상력에 기반한 융합 현대음악에 대한 분석과 적용”, 교양교육연구 9(2), 149-180.

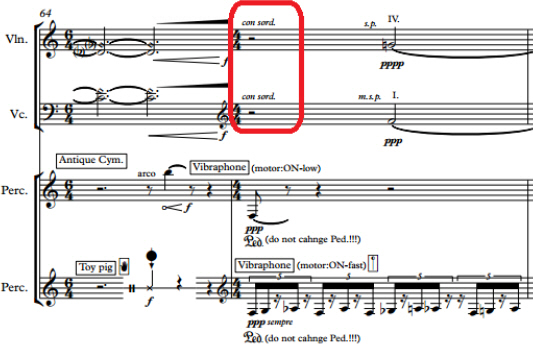

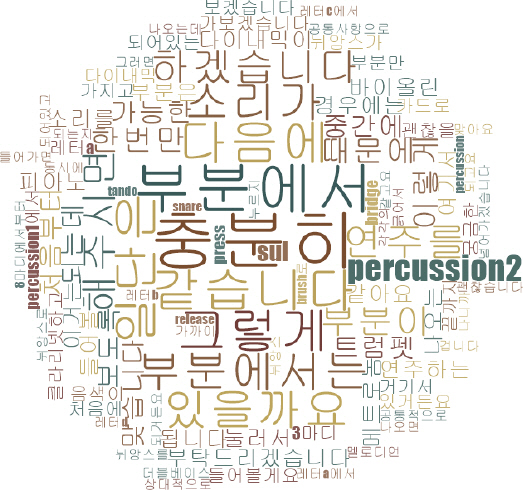

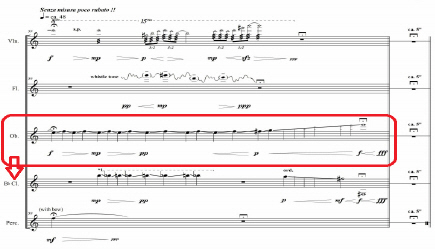

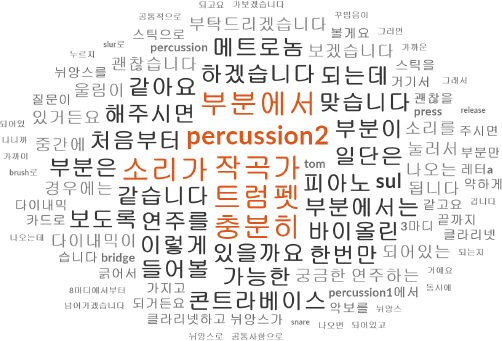

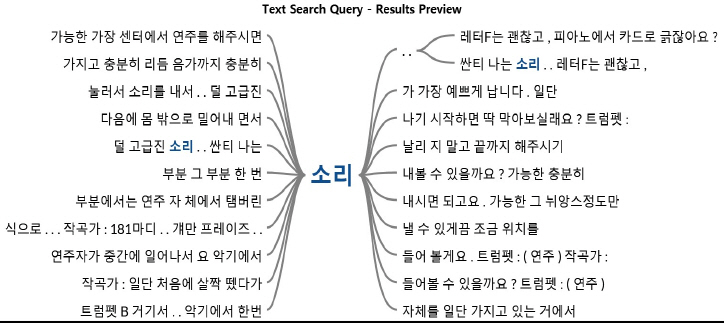

손민정(2020). “현대음악 앙상블의 리허설 담론 분석: project21AND의 사례 연구”, 교원교육 36(2), 133-150.

손민정, 최재원(2017). “피아노 트리오의 리허설에서 생성되는 담론 분석”, 음악과 민족 54, 117-141.

신채원(2017). “다중지능이론을 활용한 현대음악의 리듬창작 수업지도안 연구: 에드가 바레즈의 <이오니제이션>을 중심으로”, 국민대학교 일반대학원 박사학위논문.

윤은혜(2015). “미국 공립학교 음악 교육의 새 방향성에 대한 고찰: 협력 프로그램을 통한 현대음악 교육”, 음악예술연구 5(1), 1-22.

이건실(2005). “학교 교육을 위한 현대음악의 심층 연구”, 목포대학교 석사학위논문.

임수정, 최혜진(2018). “창의력 신장을 위한 대학의 예술체험교육 설계 모형: 목원대학교 체험예술교과 ‘춤 이야기’”, 문화와 융합 40(2), 51-73.

장지원(2012). “21세기 대학 교양 음악수업의 발전 방향에 관한 고찰”, 예술교육연구 10(3), 183-197.

쥐롱리(2019). “한중 대학의 교양 음악교육 연구: 6개 대학 현황 및 비교를 중심으로”, 경기대학교 박사학위논문.

진보라(2019). “중학교 서양 음악 감상 수업을 위한 감상 유형별 교사의 발문 연구”, 한국교원대학교 석사학위논문.

최원선(2014). “대학교양음악의 과학적, 인문학적 설계: 이공계열 중심으로”, 음악이론포럼 21, 153-181.

Campbell Patricia, S(2005). Teaching Music Globally-Experiencing Music, Expressing Culture, Oxford University Press.

Chaffin, Roger, Gabriela, Imreh, Mary, Crawford(2012). Practicing Perfection Memory and Piano Performance, New York: Psychology Press.

Ginsborg, Jane, Elaine, King(2012). “Rehearsal Talk:Familiarity and Expertise in Singer-Pianist Duos”,

Musicae Scientiae 16(2), 148-167.

Gordon, , Philip, (1950). “Rehearsing Contemporary Music:A Discussion of the Techniques and Problems Peculiar to Modern Music”,

Music Educators Journal 37(1), 38-40.

Kline John, A(1996). Listening Effectively,

Air University Press.

Kraus, , Egon, (1967). “The Contribution of Music Education to the Understanding of Foreign Culture, Past and Present”,

Music Educators Journal 53(5), 31-32.

Nussbaum Martha, C(2001). 조형준 역(2015), 감정의 격동, 서 울, 새물결출판사.

Nussbaum Martha, C(2010). 우석영 역(2011)공부를 넘어 교육 으로: 누스바움 교수가 전하는 교육의 미래 파주, 궁리출판.

Randel, Don(1986). “Tonality”, The Harvard Dictionary of Music 862-863.