|

|

- Search

| Korean J General Edu > Volume 16(1); 2022 > Article |

|

Abstract

ė³ø ģ°źµ¬ė źµģźµģ”ģ ķģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķė ėŖ©ģ ģ“ ģė¤. ģ“ė„¼ ģķģ¬ āźµģźµģ” ķģģ±ź³¼ ģø”ģ ėźµ¬(ESOGE)āė” źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģøė¬øķģ ź°ģ¹, ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬, ģ§ģģµķ©ė„ė „, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°)ė„¼ ģø”ģ ķź³ , źµģźµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ė± źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ź“ė Ø ģė ė

ė¦½ė³ģė„¼ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ėŖØķģ ķ¬ģ

ķģ¬ ģģø ź°ģ ģ°ģ ģģģ ģķøģģ©ģ ķģøķģė¤. ė¶ģģė£ė ģ źµģ 4ė

ģ ėķģģ ėģģ¼ė” ķøģķģ§ķź³ ģØė¼ģø ģ¤ė¬øģ”°ģ¬ė„¼ ģ¤ģķģ¬ ģģ§ķģź³ , ģµģ¢

671ėŖ

ģ ģėµģė£ė„¼ ė¶ģķģė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ ģ£¼ģ ź²°ź³¼ė ė¤ģź³¼ ź°ė¤. ģ²«ģ§ø, źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“), ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģøģ āķģµź“ė¦¬(ģźø°ģ”°ģ ķģµ)āģ“ė¤. ėģ§ø, ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģøģ āģģ°ź³¼ķā ģź°ģ ė¬“ģ“ė¤. ģ

ģ§ø, ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģøģ āķ„ėÆøāģ“ė¤. ė·ģ§ø, źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ 4ź° ķģ ģģģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģė ģ°Øģ“ź° ģģė¤. ģ“ė¬ķ ģ°źµ¬ź²°ź³¼ģ ė°ė„ø ķØź³¼ģ ģø źµģźµģ” ģ±ź³¼ ź°ģ ė°©ģģ ģ ģķģė¤.

Abstract

This study aims to explore the determinants of the studentsā outcomes of general education. For this purpose, this study measured the outcomes of general education using four sub-areas with the āThe Evaluation Tool for Studentsā Outcomes in General Educationā and investigated the priorities and interactions among the factors by entering independent variables related to general education, such as taking the general education curriculum, the satisfaction with general education, self-regulated learning, and the happiness in decision tree analysis.

The analysis data were collected by random sampling from students at four-year universities nationwide and through an online survey, and data from a total of 671 studentsā responses were analyzed. The main results of the decision tree analysis are as follows. First, the most important determinant of the outcomes of overall general education, humanistic value establishment, and creative problem-solving ability performance is ālearning managementā or āself-regulated learningā. Second, the most important determinant of the outcomes of the pursuit of scientific value is whether the students took āNatural Sciencesā classes. Third, the most important determinant of the outcomes of knowledge was convergence ability. Fourth, there were differences between the determinants of the outcomes of general education (overall) and those of the four sub-areas. Effective measures for improving the outcomes of general education were proposed according to the research results.

4ģ°Ø ģ°ģ

ķėŖ

ģ ģķ źøź²©ķ źø°ģ ķģ ģ ė°ģķ ėķźµģ”ģ ė³ķģ ėķ ģ¬ķģ ģźµ¬ź° ģ»¤ģ§ź³ ģė¤. ķ¹ķ 2020ė

ģģė ģ½ė”ė 19ė ėķźµģ”ģ ėė“ģøģ ķź²½ ė³ķė„¼ ė°ģķ ķģ ģ ź°ģķ ķģė¤. ķģ¬ ėė¶ė¶ ėķģ ėÆøėģ¬ķ ė³ķģ ėģķźø° ģķģ¬ ėķģ ė¹ģ ź³¼ źµģ”ėŖ©ķ, ģøģ¬ģģ ģ¬ģ¤ģ ķź³ ķµģ¬ģėģ ģ ģ ķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģ ė°ģķė ė± ė¤ģķ ė³ķ ė

øė „ģ ķź³ ģė¤. źµģ”ė¶ģģė 2018ė

ė¶ķ° ėķ źø°ė³øģė ģ§ėØ ė° źµģģģ±źø°ź“ ģėģ§ėØ ź²°ź³¼ģ źø°ė°ķģ¬ ģģØź°ģ ėķ ė° ģėź°ķėķģ ģ ģ ķģ¬ ėÆøėģ¬ķģ ģ ķ©ķ ėķģ ķģ ģ ģ§ģķź³ ģė¤. 4ģ°Ø ģ°ģ

ķėŖ

ģėė ķ¹ģ ģ ź³µģ āģ§ģāģ ź°ģ¶ ģøģ¬ė³“ė¤ė ģ¤ģ¤ė” ģ§ģģ ģģ°ķź³ ģģ©ķė©° ģ ģ©ķ ģ ģė āė„ė „āģ ź°ģ¶ ģøģ¬ė„¼ ģķź³ ģė¤. OECD(2018)ė DeSeCo(Defining and Selecting Competencies) ķė”ģ ķøģģ ķµģ¬ģė ģ¤ģ¬ģ źµģźµģ”ģ ķµķ ģ¬ķģ ģźµ¬ģ ė°ģģ ź°ģ”°ķė¤. ģ“ė¬ķ ė³ķ ģģģ ėÆøėģ¬ķģ ķģķ ė„ė „ģ ķ¤ģø ģ ģė ģėģ źø°ė°ķ źµģźµģ”ģ ģ£¼ėŖ©ķ“ģ¼ ķė¤(ģ¤ģ ģ§, ģ“ģ°ģ£¼, 2018).

ź·øėģ ėķģ“ė źµź° ģ°Øģģģ ķģė¤ģ ķģµ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķź³ ź“ė¦¬ķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģ ź°ģ ķė ¤ė ė

øė „ģ“ ė§ģė¤. ķģ¬ ėķźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķźø° ģķ“ ķģ©ėė ķź°ėźµ¬ė ģ ė°ģ ģø ėķźµģ”ģ ģ±ź³¼ė ė§ģ”±ėģ ģ“ģ ģ ė§ģ¶ ź²½ģ°ź° ėė¶ė¶ģ¼ė” ķģ¬ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ ģø”ģ ģ ė§ģ”±ė ģģ¤ģ ėØøė¬¼ź±°ė, źµģźµģ” ė“ė¹ źµā

ź°ģ¬ģ ėķ ź°ģķź° ė±ģ ģģ”“ķė¤ė ķź³ź° ģė¤(ź°ź²½ķ¬, 2013; ģ“ģ§ģ°, ģ“ģģ£¼, 2018; ķģ±źø° ģø, 2016). źµģźµģ”ģ ėŖ©ķė„¼ ė°ģķ ķź°ķėŖ© ė° ģ§ėØėźµ¬ģ ģķ ģ¤ģ§ģ ķź°ė³“ė¤ė źµģ”ķģ ź“ģ ģģ ķź°ė„¼ ė¤ė£Øė ė¹ģģ ģ°Øģ ģ°źµ¬ģ ėØøė¬¼ź³ ģė¤(ķģ±źø° ģø, 2016). ź·øė¬ėÆė” ėķ źµģźµģ”ģ ģ§ ź°ģ ģ ģķ ķė¹ķ ķź°ėŖØėøģ ė°ķģ¼ė” ķ ģø”ģ ėźµ¬ģ ź°ė°ģ“ ģźµ¬ėģė¤(Garg & Garg, 2008). ģ“ė¬ķ ģźµ¬ģ ė°ė¼ ģµź·¼ ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģģģė ėķ źµģźµģ”ģģģ ķģ ģ±ź³¼ė„¼ ķź°ķźø° ģķ ģ§ķ ź°ė° ė° ģø”ģ ėźµ¬ ź°ė° ģ°źµ¬ė„¼ ģ§ģģ ģ¼ė” ģķķģė¤(ė°°ģķ ģø, 2012; ė°°ģķ, ė¼ģģ¢

, ķģ”ģ“, 2017; ģ”ķ“ė, ė°°ģķ, ź¹ģ°ź²½, 2015; ģģ ģ ģø, 2016; ģ”°ėŖ

ģ¤ ģø, 2016; ķģ±źø° ģø, 2016; ķģ±ģ° ģø, 2016; ķķģ”° ģø). ķ¹ķ 2020ė

ģė źµģźø°ģ“źµģ”ģ ķģ¤ėŖØėøģ źø°ė°ķ źµģźµģ” ķģģ±ź³¼ ģø”ģ ėźµ¬(The Evaluation tool for Studentsā Outcomes in General Education, ESOGE)āė„¼ ź°ė°ķģė¤(ź¹ėģ¬ ģø, 2021).

ėė¶ė¶ģ ģ°źµ¬ė źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ģėģ ģ¤ģ¬ģ¼ė” ģ ģķź³ ģģ¼ė©°(ė°°ģķ ģø, 2012; ģ”ķ“ė, ė°°ģķ, ź¹ģ°ź²½, 2015; ģģ ģ ģø, 2016; ģ”°ėŖ

ģ¤ ģø, 2016; ķģ±ģ° ģø, 2016), źµģģģ

ģģ²“ģ ėķ ģģ

ģ°øģ¬ ź²½ķģ“ė ė§ģ”±ė ė±ģ ģ±ź³¼ģ ė²ģģ ķ¬ķØķģė¤(ģ”ķ“ė, ė°°ģķ, ź¹ģ°ź²½, 2015; ģģ ģ ģø, 2016; ģ”°ėŖ

ģ¤ ģø, 2016). ė°°ģķ ģø(2012)ė źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķźø° ģķ ģėģ¼ė” ģ“ 11ź° ģė(ģ ė³“źø°ģ ķģ©ė„ė „, ģøź³ģėƼģģ, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²° ė„ė „, ģė¦¬ģ ģ¬ź³ ė„ė „, ģ¬ķģ źµź°ģ ėķ ģ“ķ“ģ ź°ģ¹ź“, ģøģ±ķØģ, ė¹ķģ ė¶ģģ ģ¬ź³ ė„ė „, ģģ ģ ėķ ģ“ķ“ģ ź°ģ¹ź“, ģ ź³µź³¼ėŖ© źø°ģ“ģ§ģ, ģģ¬ģķµė„ė „, ģøźµģ“ źµ¬ģ¬ ė„ė „)ģ ģ ģķģė¤. ķģ±ģ° ģø(2016)ė źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķźø° ģķ ė²ģė„¼ ģøź³ģ ģøź°ģ ėķ ź· ķ ģ”ķ ģėŖ©ź³¼ ķµģ°°ģ ģķ ģģģ¼ė” ģ ķķź³ , ģ“ 5ź° ģģ(źø°ģ“ķģµģė ģģ, ģ§ģ ė° ź²½ķ ģģ, ģ¬ź³ ģģ. ź°ģ¹ ģģ. ķµķ© ģģ)ģ¼ė” źµ¬ė¶ķģė¤. ź¹ėģ¬ ģø(2021)ė źµģźµģ” ėŖ©ķė„¼ ź³ ė ¤ķ ė°°ė¶ģ“ģģ (ģøė¬øķ, ģ¬ķź³¼ķ, ģģ°ź³¼ķģ¼ė” źµ¬ė¶)ė„¼ źø°ė°ģ¼ė” ģøź°ź³¼ ģøź³ģ ėķ ė°ėģ§ķ ź°ģ¹ź“ ģ ė¦½ź³¼ ģµķ©ģ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²° ė„ė „ ķØģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķ ģ ģė ėźµ¬ė„¼ ź°ė°ķģģ¼ė©°, ģ“ 4ź° ģģ(ģøė¬øķģ ź°ģ¹, ź³¼ķģ ź°ģ¹, ģ§ģģµķ©ė„ė „, ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „)ģ¼ė” źµ¬ė¶ķģė¤.

źµģźµģ”ģ ź²½ķķ ķģė¤ģ ėģģ¼ė” źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ źµ¬ģ²“ģ ģ¼ė” ė¶ģķģ¬ źµģ źµģ”ź³¼ģ ģ ź°ģ ģ ė°ģķė¤ė©“ ķØź³¼ģ ģø źµģźµģ” ģ§ ź°ģ ģ“ ź°ė„ķ ź²ģ“ė¤(ź¹ėØķ¬, ģ ėÆøģ , 2018). źµģ źµģ”ź³¼ģ ģ ģ§ ź°ģ ģ ģķģ¬ ģ¼ė¶ ėķģģė ģ§ģģ ģø źµģ”ķģ§ ź°ģ (Continuous Quality Improvement)ģ ģķķź³ ģė¤(ģ”ģėŖ

, 2020). ź·øė¬ė ķģ¬ ėķ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ģ ģ“ģ ģ ė ģ ķģ°źµ¬ź° ė¶ģ”±ķė©°(Garg & Garg, 2008), źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ė¤ģķ ģģøģ ģ

ģ²“ģ ģ¼ė” ķģķė ģ ķģ°źµ¬ė ėģ± ė¶ģ”±ķ ķģ¤ģ“ė¤. źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ė¶ģķ ź¹ģģ(2012)ģ ģ°źµ¬ė ģ»“ķØķ° źµģźµģ”ģ ķģ ķģ¬ ė”ģ§ģ¤ķ± ķź·ė¶ģź³¼ ė°ģ“ķ°ė§ģ“ė ė¶ģģ ģ¤ķķģ¬ źµģ”źø°ź°, ė“ė¹źµģ, ź°ģģ¤, ź°ģģź° ė±ģ“ ė³µķ©ģ ģ¼ė” źµģ”ģ±ź³¼ģ ģķ„ģ ģ£¼ė ź²ģ ķģ

ķģė¤.

ź·øė¬ė ėė¶ė¶ģ ģ ķģ°źµ¬ė źµģźµģ”ź³¼ ź“ė Øė ź°ė³ ģģøė¤ģ ģ°źµ¬ķģė¤. źµģźµģ” ė§ģ”±ėģ ź“ė Øė ģ ķģ°źµ¬ė ė¤ģ ģ§ķėź³ ģģ¼ė źµģźµģ”ģ ė§ģ”±ėė„¼ ģø”ģ ķź³ ģ§ėØė³ źµģźµģ” ė§ģ”±ėė„¼ ė¹źµķė ģ°źµ¬ģ“ź±°ė(ė°ģ£¼ķø, ģ źø°ģ

, 2014; ė°±ķźµ¬, 2012; ģ ķģ, 2015; ģ¤ģ ģ§, 2020; ģ“ė³“ź²½, ź¹ģź²½, ģ“ģ¬ģ±, 2010), źµģźµģ” ė§ģ”±ėģ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ģģøģ ķģķė ģ°źµ¬ź° ėė¶ė¶ģ“ė¤(ź¹ė¬“ģ, ź¹ėƼģ, 2020; ģ“ģģ¤, 2017, ģ£¼ģģ, ģ ģ°ģ¬, 2019).

ėķģ ź“ė Ø ė³ģøģ¼ė”ė ģźø°ģ”°ģ ķģµģ“ ģė¤. źµģźµģ”ģ“ ģźø°ģ”°ģ ķģµė„ė „ģ ėÆøģ¹ė ķØź³¼ė„¼ ź²ģ¦ķė ģ°źµ¬(ź¹ķģ§, ģ¼ėŖ

ģ, 2014; ė¬øģ ģ, 2021; ģ“ģģ¬, ģ“ģ ķ, 2008), źµģźµģ”ģģ ģźø°ģ”°ģ ķģµģ“ ķ¹ģ źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ģ ķģķė ģ°źµ¬ė”(ė°ģģ, ģ“ķģ°, 2013; ģ“ķģ°, 2012; ģģ¬ģ, 2020; ģµėÆøė, ė

øķė, 2020; ķģģ ģø, 2021), źµģźµģ” ģ±ź³¼ķØģģ ģķ“ ģźø°ģ”°ģ ķģµģ ģ¤ģģ±ģ ź°ģ”°ķė¤. ėķ źµģźµģ” ķģµģģ ķė³µź³¼ ź“ė Øėģ“ ģ“ķ“ė³“ė ģ°źµ¬ė¤ģ“ ģė¤. źµģźµģ”ģ“ ķė³µģ ėÆøģ¹ė ģķ„ģ ź²ģ¦ķź±°ė(ģģģ§, 2018; ģ”ķė½, ģ ģģ©, 2014), źµģģģ

ģ ģ°øģ¬ķė ķģė¤ģ ķė³µź°ģ“ ķ¹ģ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ģ ķģķė ģ°źµ¬ģ“ė¤(ź¹ģ¶ģ“, 2019; ģ§ķ¬ģ§, 2019). ģ¦, źµģźµģ”ģ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź°ė³ ģģøģ ėķ ģ ķģ°źµ¬ė ė¤ģ ģ§ķėģģ¼ė ģģø ź°ģ ģķøģģ©ģ“ė ģ°ģ ģģė„¼ ķģøķ ģ°źµ¬ė ė¶ģ”±ķ ķģ¤ģ“ė¤.

ģ“ė¬ķ ė¬øģ ģģģ ė°ķģ¼ė” ė³ø ģ°źµ¬ģģė ģ ķģ°źµ¬ė„¼ ķ ėė” źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ėģ¶ķź³ ģ“ė„¼ ķµķģ¬ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķź³ ģ ķė¤. ė³ø ģ°źµ¬ģģė ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ ķģ¤ėŖØėøģ źø°ė°ķ źµģźµģ” ķģģ±ź³¼ ģø”ģ ėźµ¬ ESOGEė„¼ ķģ©ķģ¬, źµģźµģ”ģ ź²½ķķ ėķģė¤ģź² źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķź³ ėģ¶ė ģģøė¤ģ ģ¶ź° ģ¤ė¬øķģ¬, źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģķøģģ© ė° ģ°ģ ģģė„¼ ķģķź³ ģ ķė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ(Decision Tree Analysis) źø°ė²ģ ķģ©ķģ¬ ģģø ź°ģ ģķøģģ© ė° ģ°ģ ģģė„¼ ķģ

ķź³ ģ ķė¤. ģ“ė„¼ ķµķģ¬ ķØź³¼ģ ģø źµģ źµģ”ź³¼ģ ź°ģ ė°©ģģ ėŖØģķź³ ģ ķė¤. źµ¬ģ²“ģ ģø ģ°źµ¬ė¬øģ ė ė¤ģź³¼ ź°ė¤.

ģ²«ģ§ø, ESOGEė” ģø”ģ ķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ“ė ķź°?

ėģ§ø, āģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ“ė ķź°?

ģ

ģ§ø, āź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ“ė ķź°?

ė·ģ§ø, āģ§ģģµķ©ė„ė „āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ“ė ķź°?

ė¤ģÆģ§ø, āģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ“ė ķź°?

ė³ø ģ°źµ¬ģģė 2020ė

ķźµėķźµģ”ķģķģ ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģģģ ź³µėŖØź³¼ģ ė” ģ§ķė āźµģźµģ”ģģģ ķģ ģ±ź³¼ķź° ėźµ¬ģ ź°ė°āģ ģė£ė„¼ ķģ©ķģė¤. ģ źµ 4ė

ģ ėķģģ ėģģ¼ė” ģØė¼ģø ģ¤ė¬øģ”°ģ¬(ģ“ 20ģ¼, 2020. 10.21.~2020.11.10.)ė„¼ ģ¤ģķģ¬ ģģ§ėģė¤. ģ°źµ¬ ėÆøėģ, ė¶ģ±ģ¤ ģėµ ė±ģ ģ ģøķź³ 671ėŖ

ģ ģėµģė£ė„¼ ģµģ¢

ė¶ģķģė¤. ģ°źµ¬ėģģģ ķ¹ģ§ģ ė¤ģ <ķ 1>ź³¼ ź°ė¤. ģ ź³µź³ģ“ ė¹ģØģ ģøė¬øź³ģ“ 29.4%, ź³µķź³ģ“ 26.1%, ģ¬ķ(ģź²½)ź³ģ“ 23.4%, ģģ°ź³ģ“ 8.8%, źµģ”(ģ¬ė²)ź³ģ“ 4.3%, ģģ²“ė„ź³ģ“ 4.3%, ģģ½ź³ģ“ 3% ģģ“ė©°, ķė

ė¹ģØģ 1ķė

32.5%, 4ķė

ģ“ģ 23.7%, 3ķė

23.5%, 2ķė

20.3% ģģ“ė©°, ģ±ė³ ė¹ģØģ ģ¬ķģ 57.1%, ėØķģ 42.8%ģ“ė¤.

ģėµģ ķ¹ģ±

ė³ø ģ°źµ¬ģģ ķģ©ķ ģ¢

ģė³ģė ź¹ėģ¬ ģø(2021)ź° źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķźø° ģķ“ ź°ė°ķ ESOGE(The Evaluation Tool for Studentsā Outcomes in General Education, ģ“ķ ESOGE)ė„¼ ķģ©ķģė¤. ESOGEė źµģźµģ”ģ ģģģø āźø°ģ“źµģ”ā, āźµģźµģ”ā, āģģźµģ”ā ģ¤ āźµģźµģ”āģ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķė©°, ė°°ė¶ģ“ģģ ģ źø°ė°ķ ėźµ¬ģ“ė¤. ģ¦, ėķźµģźø°ģ“źµģ” ķģ¤ėŖØėøģģ ģ ģķė ģ ģ²“ 6ź° źµģźµģ” ėŖ©ķ ģ¤ ė°°ė¶ģ“ģģ ė„¼ ź³ ė ¤ķ 2ź° źµģźµģ” ėŖ©ķ(āģøź°ź³¼ ģøź³ģ ėķ ė°ėģ§ķ ź°ģ¹ź“ā, āģµķ©ģ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ ķØģā)ė„¼ ģø”ģ ķė¤. ESOGEė ģ“ 4ź°ģ ķģ ģģ, 20ź° ė¬øķģ¼ė” źµ¬ģ±ėģė¤. 4ėØź³ ķėźø°ģ¤ķģ ģ²ė(Behaviorally Anchored Rating Scale)ė„¼ ģ ģ©ķģ¬ ģėµģź° ģ¤ģ ģģ ģ ķėģ ź³ ė ¤ķźø° ėė¬øģ(Cocanougher & Ivancevich, 1978), Likert ģ²ėė„¼ ģ ģ©ķ ėźµ¬ģ ė¹źµķģ¬ ź“ėķ ģ¤ė„ź° ź°ģķė ģ„ģ ģ“ ģė¤.

ė³ø ģ°źµ¬ģģė ESOGEģ ķģ ģģģø 1) ģøė¬øķģ ź°ģ¹(5ź° ė¬øķ), 2) ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬(3ź° ė¬øķ), 3) ģ§ģģµķ©ė„ė „(6ź° ė¬øķ), 4) ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²° ė„ė „(6ź° ė¬øķ)ģ ė¶ė¶ ķ©ź³¼ 20ź° ė¬øķ ģ“ķ©ģ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ė” ķģ¬ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¢

ģė³ģė” ķģ©ķģė¤. ESOGEģ ģķ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ Cronbachā Ī±ź°ģ 0.903, ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ Cronbachā Ī±ź°ģ 0.765, ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ Cronbachās Ī±ź°ģ 0.728, ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ Cronbachā Ī±ź°ģ 0.795, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ģ Cronbachās Ī±ź°ģ 0.829ģ“ė¤.

ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ėŖØķģ ķ¬ģ

ė ė

ė¦½ė³ģė <ķ 2>ģ ź°ė¤. źµģ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ė ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ(2019)ģ“ ģ ģķ źµģźµģ”ģ ėŖ©ķź° ģøė¬øķ, ģ¬ķź³¼ķ, ģģ°ź³¼ķė¶ģ¼ė” ģ¤ėŖ

ėė¤ė ģ ģ ź³ ė ¤ķģ¬ źµģ źµģ”ź³¼ģ ģ 3ź° ė¶ģ¼ė” źµ¬ė¶ķź³ ģź°ģ ė¬“ė„¼ ķģøķģė¤. ģ“ģ ė°ė¼ 1) ģøė¬ø ė¶ģ¼(ė¹ģ ģ ģøė¬ø ė¶ģ¼(ė¬øķā

ģģ , ģģ¬ā

ģ² ķā

ģ¢

źµ)ģ źµģģģ

ģ ģź°ķ ź²½ķģ“ ģģµėź¹?), 2) ģ¬ķź³¼ķ ė¶ģ¼(ė¹ģ ģ ģ¬ķź³¼ķ ė¶ģ¼(ģ ģ¹ķā

ź²½ģ ķā

ģ¬ķķā

ė¬øķķā

ģ¬ė¦¬ķ)ģ źµģģģ

ģ ģź°ķ ź²½ķģ“ ģģµėź¹?), 3) ģģ°ź³¼ķ ė¶ģ¼(ė¹ģ ģ ģģ°ź³¼ķ ė¶ģ¼(ģķ, ė¬¼ė¦¬ķ, ķķ, ģė¬¼ķ, ģ§źµ¬ź³¼ķ ė±)ģ źµģģģ

ģ ģź°ķ ź²½ķģ“ ģģµėź¹?)ė” źµ¬ė¶ķģė¤.

ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ėŖØķģ ķ¬ģ

ė ė

ė¦½ė³ģ

źµģźµģ” ė§ģ”±ėė ėķģ źµģā

ķģµź³¼ģ ģ”°ģ¬ėźµ¬(NASEL) ģ¤ źµģ źµģķģµ ė§ģ”±ė(L-STL) 13ź° ė¬øķģ ģ¼ė¶ė„¼ ķģ©ķģė¤. ė³ø ģ°źµ¬ģģė ė¬øķ ė“ģ©ģ ź³ ė ¤ķģ¬ 1) ģģ

ģ ģ§(ģ ė°ģ ģ¼ė” źµģźµģ” ģģ

ģ ģ§ģ ė§ģ”±ķėź°?), 2) ģ¤ģė(ģ ė°ģ ģ¼ė” źµģźµģ” ģ¤ģėķė¤ź³ ģź°ķėź°?), 3) ķ„ėÆø(ģ ė°ģ ģ¼ė” źµģźµģ”ģ“ ķ„ėÆøė”ģ“ź°?), 4) ģ§ģ ķøźø°ģ¬(ģ ė°ģ ģ¼ė” źµģźµģ”ģ“ ģ§ģ ķøźø°ģ¬ģ ģ ė°ķėź°?)ģ¼ė” ėŖ

ėŖ

ķģė¤. 13ź° ė¬øķģ¼ė” źµ¬ģ±ė ģėźµ¬ģ Cronbachās Ī±ė .985ģ“ė©°(ģ ķģ ģø 2015), ė³ø ģ°źµ¬ģģ ķģ©ķ 4ź° ė¬øķģ Cronbachās Ī±ė .896ģ“ė¤.

ģźø°ģ”°ģ ķģµģ DiDonato(2013)ź° ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė¬øķģ¼ė” ģ ģķ 5ź° ė¬øķ ģ¤ 4ź° ė¬øķģ ķģ©ķģė¤. ė³ø ģ°źµ¬ģģė ė¬øķ ė“ģ©ģ ź³ ė ¤ķģ¬ 1) ķģµ ėŖ©ģ ģ“ķ“(ėė ģģ

ź³¼ ź³¼ģ ģ ėŖ©ģ ģ ģ ģź³ ģė¤), 2) ķģµ ź³ķ(ėė ė ģģ

ģģķźø° ģ ģ ė°°ģø ė“ģ©ģ ėÆøė¦¬ ķģøķė¤), 3) ķģµ ģ ź²(ėė ė¤ģ ķģµģ¼ė” ėģ“ź°źø° ģ ģ ģ“ėÆø ė°°ģ“ ė“ģ©ģ ģ“ķ“ķģėģ§ ķģøķė¤), 4) ķģµ ź“ė¦¬(ėė ėģ ķģµź³ķ ė±ģ ģ ź“ė¦¬ķź³ ģė¤)ģ¼ė” ėŖ

ėŖ

ķģė¤. 5ź° ė¬øķģ¼ė” źµ¬ģ±ė ģ ėźµ¬ģ Cronbachās Ī±ė .79ģ“ė©°(DiDonato, 2013), ė³ø ģ°źµ¬ģģ ķģ©ķ 4ź° ė¬øķģ Cronbachās Ī±ė .744ģ“ė¤.

ķė³µģ Lyubomirskyģ Lepper(1999)ź° ģ£¼ź“ģ ķė³µ ģø”ģ ģ ģķ“ ģ ģķ 4ź° ė¬øķ ģ¤ 2ź° ė¬øķģ ķģ©ķģė¤. ė³ø ģ°źµ¬ģģė ė¬øķ ė“ģ©ģ ź³ ė ¤ķģ¬ ģ£¼ź“ģ ķė³µ(ėė ģ¼ė°ģ ģ¼ė” ķė³µķė¤)ź³¼ ģėģ ķė³µ(ėė ė¤ė„ø ģ¹źµ¬ģ ė¹źµķ“ ė³“ģģ ė, ģ¢ ė ķė³µķė¤)ģ¼ė” ėŖ

ėŖ

ķģė¤. 4ź° ė¬øķģ¼ė” ģ ģ ķ ģ ėźµ¬ģ ķź· Cronbachās Ī±ė .86ģ“ė©°(Lyubomirsky & Lepper, 1999), ė³ø ģ°źµ¬ģģ ķģ©ķ 2ź° ė¬øķģ Cronbachās Ī±ė .814ģ“ė¤.

ė³ø ģ°źµ¬ė ģ ė¢°ė ź²ģ¬, ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķģ¬ IBM SPSS Statistics 27ģ ķģ©ķģė¤. <ķ 2>ģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ėŖØķģ ķ¬ģ

ķģ¬ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼(źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“) ė° 4ź° ķģ ģģ)ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķ ė¶ģģ ģ¤ķķģė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģģ¬ź²°ģ ź·ģ¹(decision rule)ģ ė°ė¼ ėė¬“ źµ¬ģ”°ė” ėķķķģ¬ ģ ģ²“ ģ§ėØģ ģ¬ė¬ ź°ģ ģģ§ėØģ¼ė” ė¶ė„(classification) ėė ģģø”(prediction)ķė ė¶ģė°©ė²ģ“ė¤. ģ¢

ģė³ģģ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė 2ź° ģ“ģģ ė

ė¦½ė³ģ ź°ģ ģ°ģ ģģė ģķøģģ©ģ ķģø ķ ģ ģė¤. ģ“ė¬ķ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ķė³ė¶ģģ“ė ķź·ė¶ģ, ģ ź²½ė§ ė¶ģ ė±ģ ė¹ķģ¬ ė¶ģź³¼ģ ģ ėķ ģ“ķ“ ė° ģ¤ėŖ

ģ“ ģ½ė¤ė ģ„ģ ģ“ ģė¤(Shmueli et al., 2010).

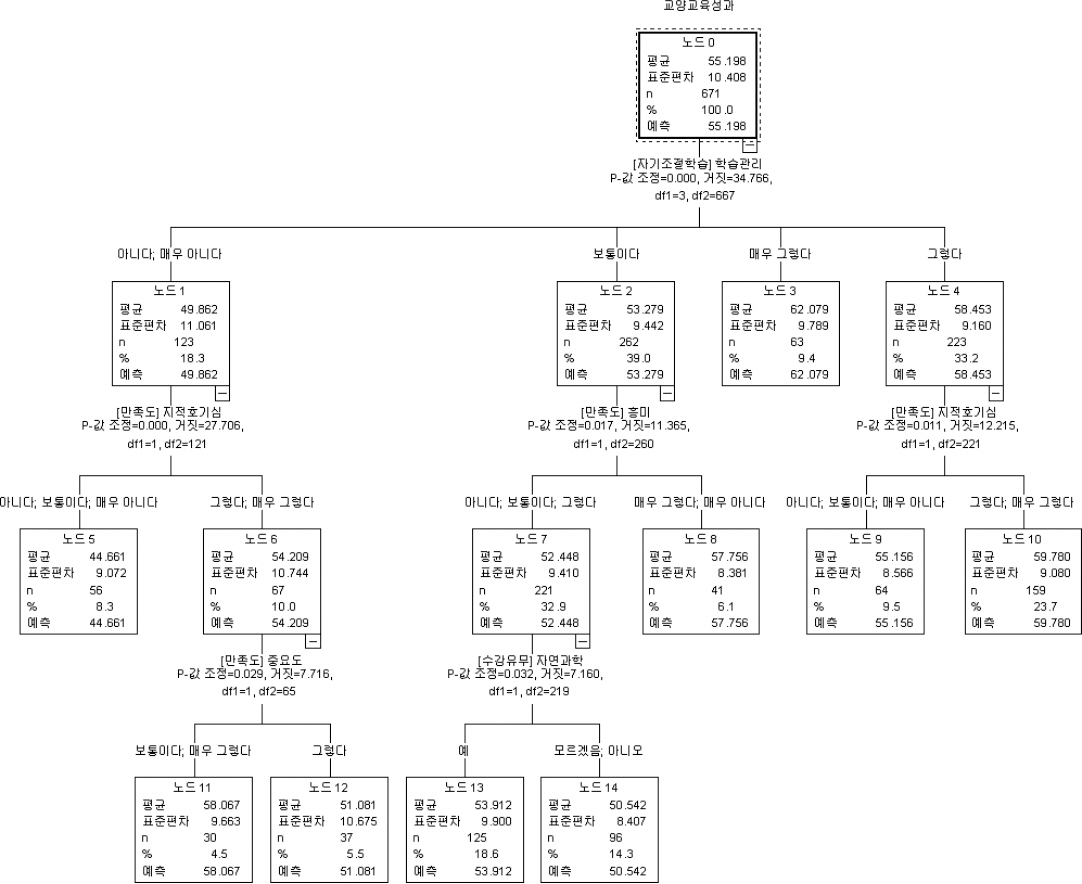

źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģ ė°ģ ģø źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ķ¬ģ

ķģ¬(<ķ 2> ģ°øź³ ), ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķķ ź²°ź³¼ė [ź·øė¦¼ 1]ź³¼ ź°ė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ė¶ėŖØė

øė 50, ģģė

øė 25ė” ģ¤ģ ķ ź²°ź³¼, ģµģ¢

ėė¬“ ź¹ģ“ė 3ģ¼ė” ź²°ģ ėģė¤. ė

ė¦½ė³ģź° ķ¬ģ

ėģ§ ģģ ė

øė 0ģģ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ė 80ģ ė§ģ (20ź° ė¬øķ, 4ėØź³ ģ²ė)ģ ķź· 55.198ģ ģ“ė©°, ģ¤ģėģ ģ°Øģ“ź° ģģ¼ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ, źµģźµģ” ė§ģ”±ė, źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø ģģøģ“ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ėķ ģ²« ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģ ģ¤ ā ķģµź“ė¦¬āė” ź²°ģ ėģė¤.

ģ¦, āķģµź“ė¦¬āė„¼ ģķ ģė” źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ėģģ§ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ėķ ė ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ§ģ ķøźø°ģ¬ā ėė āķ„ėÆøāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤. źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ėķ ģø ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ¤ģėā ėė ģź°ģ¬ė¶ ź“ė Ø ė³ģģø āģģ°ź³¼ķāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤.

<ķ 3>ģ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ė„¼ ź²°ģ ķė ė³ģė¤ģ ģķøģģ©ģ ģķ ģ§ėØė¶ė„ ź²°ź³¼ģ“ė¤. źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ź°ģ„ ėģ ģ§ėØģ ė

øė 3ģ“ė©°, ķź· 62.079ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 6.881ģ ėģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āė§¤ģ° ź·øė ė¤ā ģ¼ ė źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ź°ģ„ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ė

øė 5ģ“ė©°, ķź· 44.661ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 10.537ģ ė®ģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āģėė¤ā ėė āė§¤ģ° ģėė¤āģ“ė©°, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ§ģ ķøźø°ģ¬āģ“ āė³“ķµģ“ė¤ā, āģėė¤ā, āė§¤ģ° ģėė¤ā ģ¼ ė źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ź°ģ„ ė®ģė¤.

źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“) ź²°ģ ģģø ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ė

øėė³ ģ“ģµģģ½

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ė¹ ģģ ģ± ź·¹ė³µģ ģķģ¬ źµģ°Øź²ģ¦ģ ģ¤ģķģģ¼ė©°, ģ¬ģ¹ķ(ģķģ¶ģ ź° 84.356, ķģ¤ģ¤ģ°Ø 4.506)ź³¼ źµģ°Øź²ģ¦(ģķģ¶ģ ź° 99.046, ķģ¤ģ¤ģ°Ø 5.372)ģ ģ°Øģ“ź° ģģ ėŖØķ ģ¼ė°ķģ ė¬øģ ź° ģģė¤.

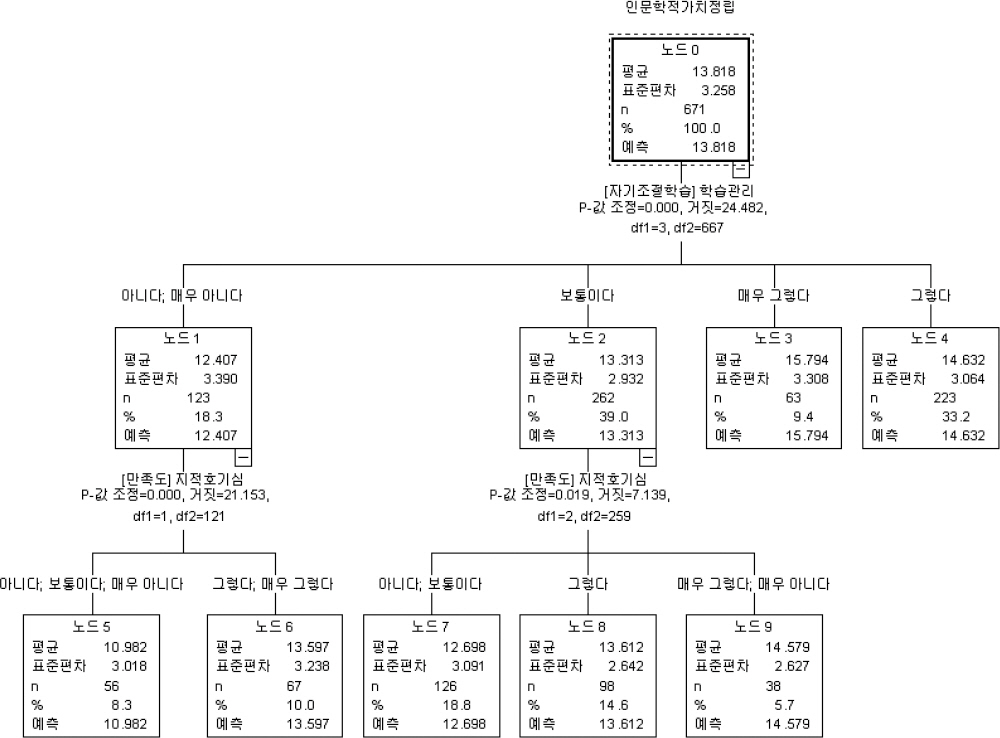

źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø āģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģ ė°ģ ģø źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ķ¬ģ

ķģ¬(<ķ 2> ģ°øź³ ), ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķķ ź²°ź³¼ė [ź·øė¦¼ 2]ģ ź°ė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ė¶ėŖØė

øė 50, ģģė

øė 25ė” ģ¤ģ ķ ź²°ź³¼, ģµģ¢

ėė¬“ ź¹ģ“ė 2ė” ź²°ģ ėģė¤. ė

ė¦½ė³ģź° ķ¬ģ

ėģ§ ģģ ė

øė 0ģģ ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ 20ģ ė§ģ (5ź° ė¬øķ, 4ėØź³ ģ²ė)ģ ķź· 13.818ģ ģ“ė©°, ģ¤ģėģ ģ°Øģ“ź° ģģ¼ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ģģøģ“ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤.

ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ ėķ ģ²« ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģ ģ¤ ā ķģµź“ė¦¬āė” ź²°ģ ėģė¤. ģ¦, āķģµź“ė¦¬āė„¼ ģ ķ ģė” źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ź° ėģģ§ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ ėķ ė ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ§ģ ķøźø°ģ¬āģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤.

ė¤ģ <ķ 4>ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ ź²°ģ ķė ė³ģė¤ģ ģķøģģ©ģ ģķ ģ§ėØė¶ė„ ź²°ź³¼ģ“ė¤. ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ėģ ģ§ėØģ ė

øė 3ģ“ė©°, ķź· 15.794ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 1.976ģ ėģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āė§¤ģ° ź·øė ė¤ā ģ¼ ė ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ė

øė 5ģ“ė©°, ķź· 10.982ģ ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 2.836ģ ė®ģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āģėė¤ā ėė āė§¤ģ° ģėė¤āģ“ė©°, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ§ģ ķøźø°ģ¬āģ“ āė³“ķµģ“ė¤ā, āģėė¤ā, āė§¤ģ° ģėė¤ā ģ¼ ė ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ė®ģė¤. ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ėģ ģ§ėØź³¼ ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ķ¹ģ§ģ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ėģ¼ķģė¤.

āģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ā ź²°ģ ģģø ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ė

øėė³ ģ“ģµģģ½

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ė¹ ģģ ģ± ź·¹ė³µģ ģķģ¬ źµģ°Øź²ģ¦ģ ģ¤ģķģģ¼ė©°, ģ¬ģ¹ķ(ģķģ¶ģ ź° 9.065, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .435)ź³¼ źµģ°Øź²ģ¦(ģķģ¶ģ ź° 9.704, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .468)ģ ģ°Øģ“ź° ģģ ėŖØķ ģ¼ė°ķģ ė¬øģ ź° ģģė¤.

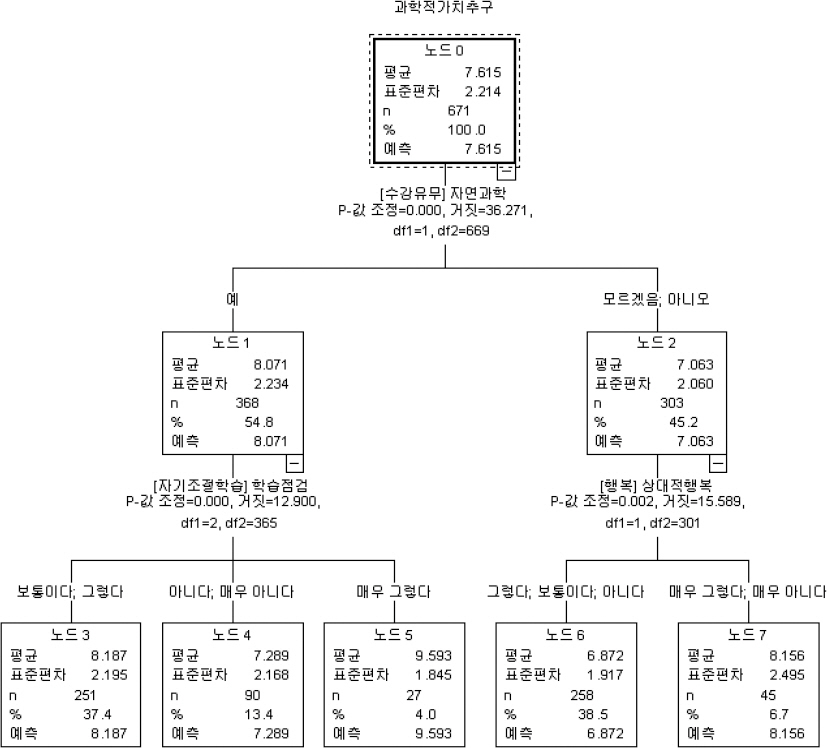

źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø āź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģ ė°ģ ģø źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ķ¬ģ

ķģ¬(<ķ 2> ģ°øź³ ), ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķķ ź²°ź³¼ė [ź·øė¦¼ 3]ź³¼ ź°ė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ė¶ėŖØė

øė 50, ģģė

øė 25ė” ģ¤ģ ķ ź²°ź³¼, ģµģ¢

ėė¬“ ź¹ģ“ė 2ė” ź²°ģ ėģė¤. ė

ė¦½ ė³ģź° ķ¬ģ

ėģ§ ģģ ė

øė 0ģģ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ė 12ģ ė§ģ (3ź° ė¬øķ, 4ėØź³ ģ²ė)ģ ķź· 7.615ģ ģ“ė©°, ģ¤ģėģ ģ°Øģ“ź° ģģ¼ė źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģøģ“ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤.

ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ėķ ģ²« ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø ė³ģ ģ¤ āģģ°ź³¼ķāģ¼ė” ź²°ģ ėģė¤. ģ¦, źµģźµģ”ģģ āģģ°ź³¼ķāė„¼ ģź°ķ ķģģ“ ģź°ķģ§ ģģź±°ė ģź°ģ¬ė¶ź° źø°ģµėģ§ ģģ ķģģ ė¹ķģ¬ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ź° ėģģ§ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ėķ ė ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµģ ź²ā ėė ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤.

ė¤ģ <ķ 5>ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ė„¼ ź²°ģ ķė ė³ģė¤ģ ģķøģģ©ģ ģķ ģ§ėØė¶ė„ ź²°ź³¼ģ“ė¤. ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ“ ź°ģ„ ėģ ģ§ėØģ ė

øė 5ģ“ė©°, ķź· 9.593ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 1.978ģ ėģė¤. ģ¦, źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø ė³ģģø āģģ°ź³¼ķāģ ģź°ķģģ¼ė©°, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµģ ź²āģ“ āė§¤ģ° ź·øė ė¤āģ¼ ė ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ź° ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ė

øė 6ģ“ė©°, ķź· 6.872ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 0.743ģ ė®ģė¤. ģ¦, źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø ė³ģģø āģģ°ź³¼ķāģ ģź°ķģ§ ģź±°ė ģź°ģ ė¬“ź° źø°ģµėģ§ ģģ¼ė©°, ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ“ āź·øė ė¤ā, āė³“ķµģ“ė¤ā ėė āģėė¤āģ¼ ė ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ“ ź°ģ„ ė®ģė¤.

āź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ā ź²°ģ ģģø ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ė

øėė³ ģ“ģµģģ½

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ė¹ ģģ ģ± ź·¹ė³µģ ģķģ¬ źµģ°Øź²ģ¦ģ ģ¤ģķģģ¼ė©°, ģ¬ģ¹ķ(ģķģ¶ģ ź° 4.366, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .212)ź³¼ źµģ°Øź²ģ¦(ģķģ¶ģ ź° 4.752, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .235)ģ ģ°Øģ“ź° ģģ ėŖØķ ģ¼ė°ķģ ė¬øģ ź° ģģė¤.

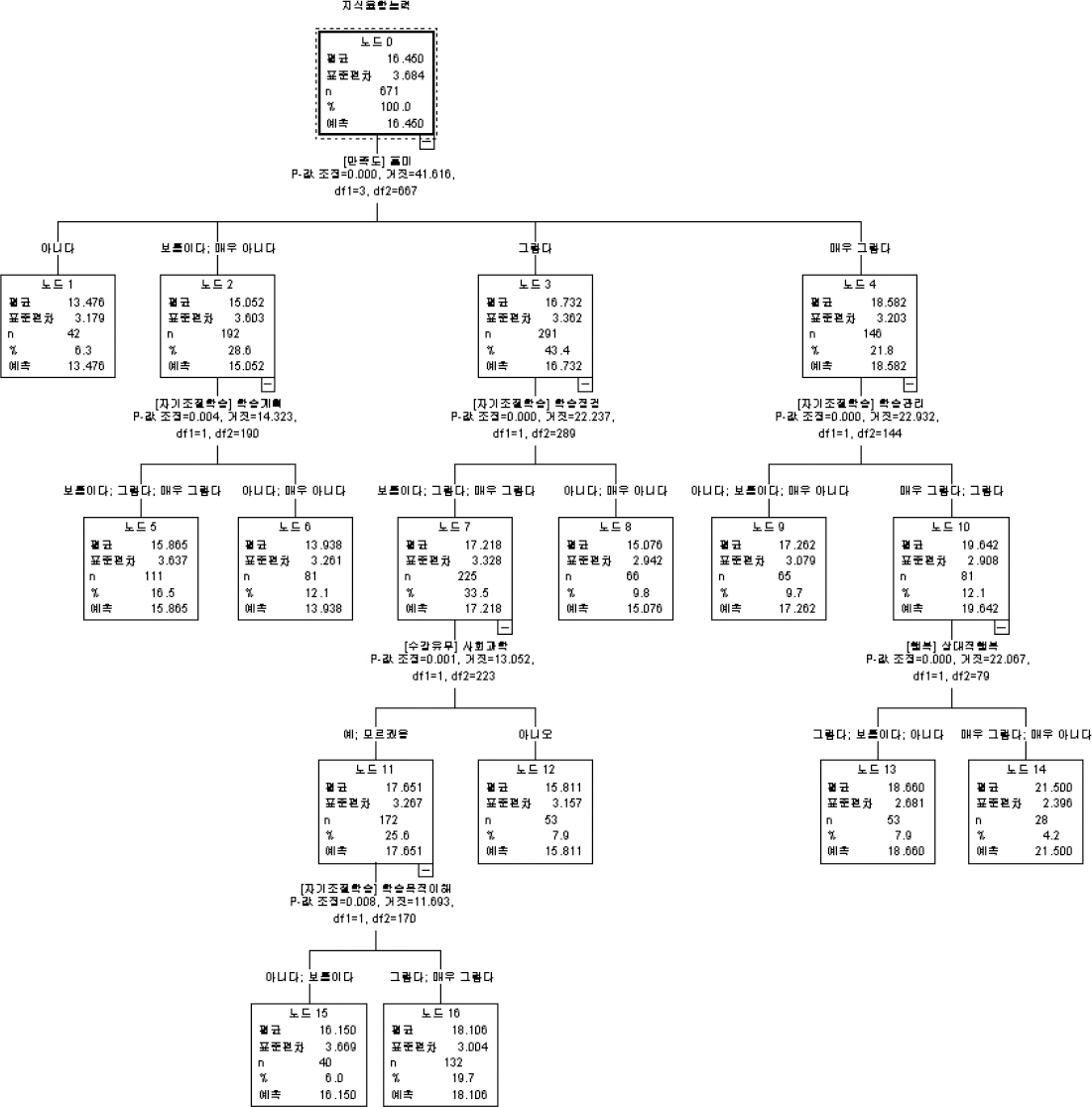

źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø āģ§ģģµķ©ė„ė „āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģ ė°ģ ģø źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ķ¬ģ

ķģ¬(<ķ 2> ģ°øź³ ), ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķķ ź²°ź³¼ė [ź·øė¦¼ 4]ģ ź°ė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ė¶ėŖØė

øė 50, ģģė

øė 25ė” ģ¤ģ ķ ź²°ź³¼, ģµģ¢

ėė¬“ ź¹ģ“ė 4ė” ź²°ģ ėģė¤. ė

ė¦½ ė³ģź° ķ¬ģ

ėģ§ ģģ ė

øė 0ģģ ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ 24ģ ė§ģ (6ź° ė¬øķ, 4ėØź³ ģ²ė)ģ ķź· 16.45ģ ģ“ė©°, ģ¤ģėģ ģ°Øģ“ź° ģģ¼ė źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ķė³µ ź“ė Ø ģģøģ“ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤.

ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ėķ ģ²« ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģ ģ¤ āķ„ėÆøāė” ź²°ģ ėģė¤. ģ¦, ėģ²“ė” źµģźµģ” ė§ģ”±ė ģ¤ āķ„ėÆøāź° ėģģė” ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ“ ėģģ§ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ė ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬ā, āķģµģ ź²ā ėė āķģµź³ķāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤. ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ģø ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø ė³ģģø āģ¬ķź³¼ķā, ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤. ė§ģ§ė§ģ¼ė” ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ė¤ ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµėŖ©ģ ģ“ķ“āģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤.

ė¤ģ <ķ 6>ģ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ź²°ģ ķė ė³ģė¤ģ ģķøģģ©ģ ģķ ģ§ėØė¶ė„ ź²°ź³¼ģ“ė¤. ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ėģ ģ§ėØģ ė

øė 14ģ“ė©°, ķź· 21.5ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 5.05ģ ėģė¤. ģ¦, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āķ„ėÆøāź° āė§¤ģ° ź·øė ė¤āģ“ė©°, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āź·øė ė¤ā ėė āė§¤ģ° ź·øė ė¤āģ¼ ė ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ė

øė 1ģ“ė©°, ķź· 13.476ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 2.974ģ ė®ģė¤. ģ¦, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āķ„ėÆøāź° āģėė¤āģ¼ ė ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ė®ģė¤.

āģ§ģģµķ©ė„ė „ā ź²°ģ ģģø ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ė

øėė³ ģ“ģµģģ½

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ė¹ ģģ ģ± ź·¹ė³µģ ģķģ¬ źµģ°Øź²ģ¦ģ ģ¤ģķģģ¼ė©°, ģ¬ģ¹ķ(ģķģ¶ģ ź° 9.902, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .523)ź³¼ źµģ°Øź²ģ¦(ģķģ¶ģ ź° 11.969, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .634)ģ ģ°Øģ“ź° ģģ ėŖØķ ģ¼ė°ķģ ė¬øģ ź° ģģė¤.

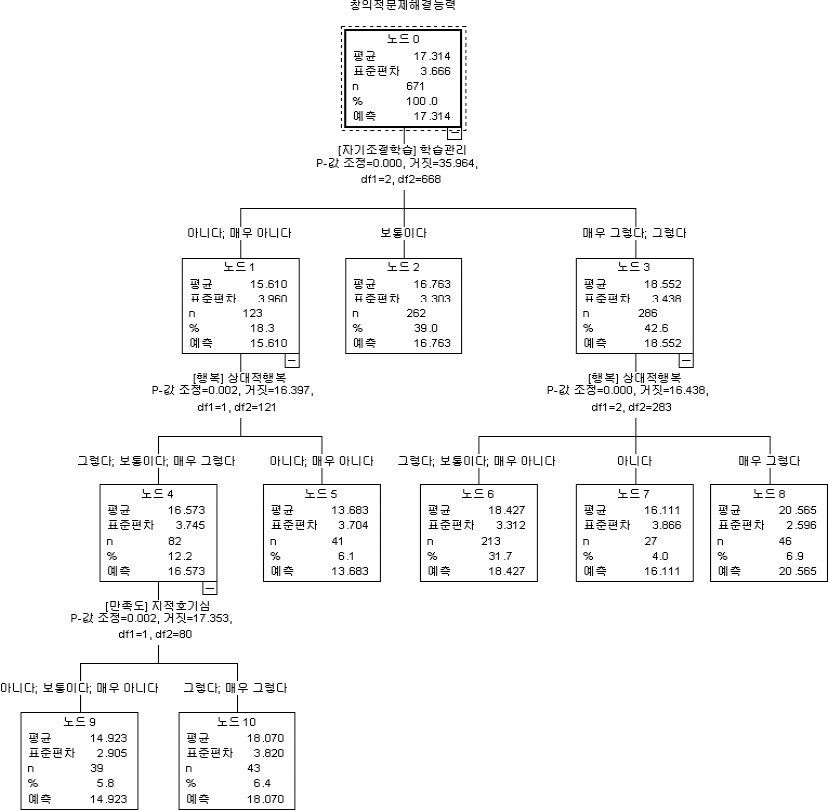

źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø āģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „āģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģķźø° ģķģ¬ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģ ė°ģ ģø źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ģģģ ė

ė¦½ė³ģė„¼ ķ¬ģ

ķģ¬(<ķ 2> ģ°øź³ ), ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķķ ź²°ź³¼ė [ź·øė¦¼ 5]ģ ź°ė¤. ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ė¶ėŖØė

øė 50, ģģė

øė 25ė” ģ¤ģ ķ ź²°ź³¼, ģµģ¢

ėė¬“ ź¹ģ“ė 3ģ¼ė” ź²°ģ ėģė¤. ė

ė¦½ė³ģź° ķ¬ģ

ėģ§ ģģ ė

øė 0ģģ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ģ 24ģ ė§ģ (6ź° ė¬øķ, 4ėØź³ ģ²ė)ģ ķź· 17.314ģ ģ“ė©°, ģ¤ģėģ ģ°Øģ“ź° ģģ¼ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ģģøģ“ ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤.

ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ģ ėķ ģ²« ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģ ģ¤ āķģµź“ė¦¬āė” ź²°ģ ėģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµģ āķģµź“ė¦¬āė„¼ ģ ķ ģė” ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ“ ėģģ§ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ė ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė ģ§ėØģ ė°ė¼ ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤. ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ģø ė²ģ§ø ė¶ė¦¬ė źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø ė³ģģø āģ§ģ ķøźø°ģ¬āģ ģķ“ ź²°ģ ėģė¤.

ė¤ģ <ķ 7>ģ ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģķ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ź²°ģ ķė ė³ģė¤ģ ģķøģģ©ģ ģķ ģ§ėØė¶ė„ ź²°ź³¼ģ“ė¤. ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ėģ ģ§ėØģ ė

øė 8ģ“ė©°, ķź· 20.565ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 3.251ģ ėģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āź·øė ė¤ā ėė āė§¤ģ° ź·øė ė¤āģ“ė©°, ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ“ āė§¤ģ° ź·øė ė¤āģ¼ ė ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ė®ģ ģ§ėØģ ė

øė 5ģ“ė©°, ķź· 13.683ģ ģ¼ė” ė

øė 0ė³“ė¤ ģ½ 3.631ģ ė®ģė¤. ģ¦, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ė³ģģø āķģµź“ė¦¬āź° āģėė¤ā ėė āė§¤ģ° ģėė¤āģ“ė©°, ķė³µ ź“ė Ø ė³ģģø āģėģ ķė³µāģ“ āģėė¤ā ėė āė§¤ģ° ģėė¤ā ģ¼ ė ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ“ ź°ģ„ ė®ģė¤.

āģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ā ź²°ģ ģģø ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģ ė

øėė³ ģ“ģµģģ½

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ė¹ ģģ ģ± ź·¹ė³µģ ģķģ¬ źµģ°Øź²ģ¦ģ ģ¤ģķģģ¼ė©°, ģ¬ģ¹ķ(ģķģ¶ģ ź° 10.951, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .588)ź³¼ źµģ°Øź²ģ¦(ģķģ¶ģ ź° 11.905, ķģ¤ģ¤ģ°Ø .661)ģ ģ°Øģ“ź° ģģ ėŖØķ ģ¼ė°ķģ ė¬øģ ź° ģģė¤.

ė³ø ģ°źµ¬ė ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ķģ©ķģ¬ 4ė

ģ ėķģė¤ģ“ ģøģķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ķģøķģė¤. źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ ķģ¤ėŖØėøģ źø°ė°ķģ¬ ź°ė°ė ESOGEė” ģø”ģ ķģģ¼ė©°, ģ ķģ°źµ¬ė„¼ ķµķģ¬ źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ź“ė Øģ“ ģė¤ź³ ķėØėė źµģ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ¬ė¶, źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ė± ė¤ģķ ģģøģ ė¶ģ ėŖØķģ ķ¬ģ

ķģė¤. ESOGEģ 4ź° ķģ ģģ(ģøė¬øķģ ź°ģ¹, ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬, ģ§ģģµķ©ė„ė „, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²° ė„ė „)ź³¼ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ź°ź° ķģķģė¤. ė³ø ģ°źµ¬ė źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ źµ¬ģ²“ģ ģ¼ė” źµ¬ė¶ķź³ ģø”ģ ķģ¬, ģ“ź²ģ ź²°ģ ķė ė¤ģķ ģģø ź°ģ ģ°ģ ģģė ģķøģģ©ģ ģ¢

ķ©ģ ģ¼ė” ķģ

ķė¤ė ķ¹ģ§ģ“ ģė¤. ģ“ė„¼ ķµķģ¬ źµģźµģ”ģ ģ§ ģ ź³ ė° źµģźµģ” ģ±ź³¼ ķ„ģģ ģķ źµ¬ģ²“ģ ģø ģ ėµģ ģ ź³µķź³ ģ ķė¤. ģ£¼ģ ģ°źµ¬ź²°ź³¼ ė° ģģė ė¤ģź³¼ ź°ė¤.

ģ²«ģ§ø, ESOGEģ ģķ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ESOGE ķģ ģģ ģ¤ ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½, ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģø(ź¹ģ“ 1)ģ āģźø°ģ”°ģ ķģµģ ķģµź“ė¦¬āė”, ķģµź“ė¦¬ė„¼ ģķė ķģģ¼ģė” ģ±ź³¼ź° ėģ ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė„ė „ģ ķØź³¼ģ ģø ķģµģ ģķ“ ķģģ ģø ģģøģ“ė©°, ķģµ ģ±ź³¼ģ ģ ģ ģø ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ė¶ģėģė¤(ė

øķė, ģµėÆøė, 2016; Paris, Byrnes, & Paris, 2001). ėė¶ė¶ģ ģ ķģ°źµ¬ģģė ģ ė°ģ ģø ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė„ė „ź³¼ ķģµ ģ±ź³¼ģ ź“ź³ė„¼ ė¶ģķģė¤. ź·øė¬ė ė³ø ģ°źµ¬ģģė źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ģ“ģ ģ ė§ģ¶° ģźø°ģ”°ģ ķģµ ėæė§ ģėė¼ źµģźµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, źµģźµģ” ė§ģ”±ė ė° ķė³µ ź“ė Ø ė¤ģķ ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģė„¼ ź³ ė ¤ķ ė¶ģģ ģķķģė¤. ź·ø ź²°ź³¼, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė„ė „ ģ¤ āķģµź“ė¦¬āź° źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“) ė° ķģ ģģģø ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ź³¼ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ ģ±ź³¼ģ ź°ģ„ ź²°ģ ģ ģø ģģøģ“ė¼ė ź²ģ ķģ

ķė¤ė ķ¹ģ§ģ“ ģė¤. ķ¹ķ, āķģµź“ė¦¬āė ģźø°ģ”°ģ ķģµ ź“ė Ø ģģø ģ¤ ķģµ ģģģ ź“ė¦¬ķė ķė ķ¹ģ±ģ ķ“ė¹ķė©° źµģķģµ ź³¼ģ ģģ ģģģ ź“ė¦¬ķė ź²ģ¼ė” ķ ė¹ė ģź°ģ ź“ė¦¬, ģ£¼ģ“ģ§ ķź²½ ģ”°ź±“ ź“ė¦¬, ź³¼ģ ģķģ ģķ ė

øė „ ė¶ė°° ź“ė¦¬, ķģķ ėģ ģģ² ė±ģ¼ė” źµ¬ģ²“ķ ķ ģ ģė¤(Pintich, 1990). ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė„ė „ģ ķģ²ģ ģø ķģµģ ķµķģ¬ ģµėķ ģ ģė ė„ė „ģ“źø° ėė¬øģ(Zimmerman & Martinez-Ponz, 1990), ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė„ė „ ķ„ģģ ķµķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ź°ģ ģ“ ź°ė„ķė¤. ź·øė¬ėÆė” ķØź³¼ģ ģø źµģźµģ” ģ±ź³¼ ź°ģ ģ ģķģ¬ ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ, ėķ źµģźµģ”ģ°źµ¬ģ, ėķ źµģ”ź°ė°ģ¼ķ° ė±ģģė źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ź°ģ„ ķ¬ź² ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ģģøģø ķģµź“ė¦¬ģ ķ„ģģ ģķ źµģźµģ” ė§ģ¶¤ķ ķģµė² ķė”ź·øėØ ė±ģ ģ°ģ ģ ģ¼ė” ź°ė°ķź³ ģ§ģķ“ģ¼ ķ ź²ģ“ė¤. ķ¹ķ, ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ź³¼ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ź³¼ ź“ė Øė źµģ źµź³¼ėŖ©ģģė ķģµė² ģ§ģģ ķØź» ķ ģ ģė ė°©ģģ ėŖØģķ“ģ¼ ķ ź²ģ“ė¤.

ėģ§ø, ESOGE ķģ ģģ ģ¤ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģø(ź¹ģ“ 1)ģ źµģ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ź“ė Ø āģģ°ź³¼ķāģ“ė©°, āģģ°ź³¼ķāģ ģź°ķ ķģģ ėÆøģź°ķ ķģź³¼ ė¹źµķģ¬ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ±ź³¼ź° ėģ ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ź³¼ķ ź“ė Ø źµģ źµģ”ź³¼ģ ģ ė°°ė¶ģ“ģģ ģ ķ ģģģģė ė¶źµ¬ķź³ , ėķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ģ“ģ ģ ė ź³¼ķ ė° ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ź“ė Øė ģ ķģ°źµ¬ė ź±°ģ ģė¤. ėė¶ė¶ģ ģ ķģ°źµ¬ė ģ“, ģ¤ė±ķģģ ėģģ¼ė” ķ ģ°źµ¬ģ“ź±°ė(ė°ėģ°¬, ģ”ģ§ģ

, 2009; ģ„ģ§ģ ģø, 2012; ķķźø°, ė°ģģ“, 2011), ź³¼ķģ ėķ ź°ģ¹ź“ģ ķ¬ź“ģ ģ¼ė” ė¤ė£¬ ģ°źµ¬ź° ėė¶ė¶ģ“ė¤(ģ“ģź²½, ģ“źø°ģ, ģ ėØķø, 2016; ģ ķģ, 2006; ķź²½ėØ, 2009). ź·øė¬ė ė³ø ģ°źµ¬ģģė źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ“ģ ģ ė§ģ¶° źµģ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“ ėæė§ ģėė¼ źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė° ķė³µ ź“ė Ø ė¤ģķ ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģė„¼ ź³ ė ¤ķ ė¶ģģ ģķķģė¤. ź·ø ź²°ź³¼, źµģźµģ”ģ ķµķģ¬ āģģ°ź³¼ķā źµź³¼ėŖ©ģ ģź°ģ ė¬“ź° ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ ģ±ź³¼ģ ź°ģ„ ź²°ģ ģ ģø ģģøģ“ė¼ė ź²ģ ķģ

ķė¤ė ķ¹ģ§ģ“ ģė¤. ź·øė¬ėÆė” ėķģģė źµģźµģ”ģ ķµķ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ±ź³¼ė„¼ ėģ“źø° ģķģ¬ ķģė¤ģź² āģģ°ź³¼ķā ź“ė Ø źµź³¼ėŖ©ģ ģ ź³µķź³ ģź°ķ ģ ģėė” ė

ė ¤ķź³ ģ ėķķ“ģ¼ ķ ź²ģ“ė¤. ė¤ė§ ė³ø ģ°źµ¬ģģė ķģģ āģģ°ź³¼ķā ź“ė Ø źµź³¼ėŖ©ģ ģź°ģ ė¬“ė§ ķģøķģ ėæ ķģģ“ źµ¬ģ²“ģ ģ¼ė” ģ“ė ķ ģģ°ź³¼ķ ź“ė Ø ź°ģ ģ£¼ģ ė„¼ ź²½ķķėģ§ ķģø ė¶ź°ķė¤. ź·øė¬ėÆė” ėķ źµģźµģ”ģģ ė¤ė£Øė ģģ°ź³¼ķ ģģģģ ģ“ė ķ ź°ģ ģ£¼ģ ź° ķØź³¼ģ ģ¼ė” ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ ģ±ź³¼ė„¼ ėģ¼ ģ ģėģ§ģ ėķ ķģ ģ°źµ¬ź° ķģķė¤.

ģ

ģ§ø, ESOGE ķģ ģģ ģ¤ ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ź°ģ„ ģ¤ģķ ģģø(ź¹ģ“ 1)ģ źµģźµģ” ė§ģ”±ė ź“ė Ø āķ„ėÆøāģ“ė©°, ėģ²“ė” āķ„ėÆøāź° ėģ ķģģ ė®ģ ķģź³¼ ė¹źµķģ¬ ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ģ±ź³¼ź° ėģ ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģ“, ģ¤ė±ķģģ ėģģ¼ė” ģ°½ģģµķ©ģģ

, STEAM(ģµķ©ģøģ¬źµģ”)ģ“ ķ„ėÆøģ ėÆøģ¹ė ģ ģ ģø ģķ„ģ ķģøķ ģ°źµ¬ź° ėė¶ė¶ģ“ė¤(ź¹ėķ, ź¹ė¬øģ”°, ģ“ģģ, 2013; ė°°ėķ, ź¹ė°©ķ¬, ź¹ģ§ģ, 2014; ķģ ģ, ģ ėÆøķ, 2018). ė³ø ģ°źµ¬ģģė ķ„ėÆøź° źµģźµģ”ģ ģ§ģģµķ©ė„ė „ ģ±ź³¼ģ ź°ģ„ ķ° ģķ„ģ ėÆøģ¹ė¤ė ź²ģ ķģøķģė¤. ź·øė¬ė ė³ø ģ°źµ¬ģģė źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ķģ ģģģø ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ģ“ģ ģ ė§ģ¶° źµģźµģ” ė§ģ”±ė ėæė§ ģėė¼ źµģźµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, ģźø°ģ”°ģ ķģµ ė° ķė³µ ź“ė Ø ė¤ģķ ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģė„¼ ź³ ė ¤ķ ė¶ģģ ģķķģė¤. ź·ø ź²°ź³¼, ėķ źµģźµģ”ģ ķµķģ¬ źµģźµģ” ė§ģ”±ė ģ¤ āķ„ėÆøāź° ģ§ģģµķ©ė„ė „ ģ±ź³¼ģ ź°ģ„ ź²°ģ ģ ģø ģģøģ“ė¼ė ź²ģ ķģ

ķė¤ė ķ¹ģ§ģ“ ģė¤. ėķģ ģµķ© ģģ

ģ ģ ģ© ź°ė„ķ źµģė² ģ°źµ¬ź° ģ§ķėģģ¼ė(ź¹ģģ, ķģ¼ģ , 2021; ź¹ģ¬ź²½, 2018), ģ§ģģµķ©ė„ė „ ģģ ģģ

ģ ķ„ėÆøė„¼ ėģ“źø° ģķ źµģė² ģ°źµ¬ė ė¶ģ”±ķė¤. ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ, ź° ėķ źµģźµģ”ģ°źµ¬ģģ źµģ”ź°ė°ģ¼ķ° ė±ģģė ģ§ģģµķ©ė„ė „ ģ±ź³¼ė„¼ ķØź³¼ģ ģ¼ė” ėģ“źø° ģķģ¬ ķ“ė¹ ģģ ģģ

ģ ķ„ėÆø ėģ¼ ģ ģė ė§ģ¶¤ķ źµģ-ķģµė²ģ ź°ė°ķź³ ģ§ģķ“ģ¼ ķ ź²ģ“ė¤.

ė·ģ§ø, ESOGEģ ģķ źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ESOGE 4ź° ķģ ģģė³ ė¶ģ ź²°ź³¼, ģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ģ¤ģ§ź·ģ¹ģ ģķ ėė¬“ ź¹ģ“ģ ź²°ģ ģģø ź°ģ ģķøģģ©ģ ģ°Øģ“ź° ģė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. źµģźµģ” ģ±ź³¼(ģ ģ²“)ģ ėė¬“ ź¹ģ“ė 3ģ¼ė” ź²°ģ ėģģ¼ė©° ėė¬“ źµ¬ģ”°ė ź¹ģ“ 2ģ 3ģ ź²°ģ ķė ģģøģø ģ§ģ ķøźø°ģ¬, ķ„ėÆø, ģ¤ģė, ģģ°ź³¼ķ ģź°ģ ė¬“ģ ģ”°ķ©ģ¼ė” ź²°ģ ėģė¤. ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė„ė „ģ ėė¬“ ź¹ģ“ 3, ģ§ģģµķ©ė„ė „ģ ėė¬“ ź¹ģ“ 4ė” ė¹źµģ ė³µģ”ķ ėė¬“ źµ¬ģ”°ė” ź²°ģ ėģė¤. ķ¹ķ, ģ§ģģµķ©ė„ė „ ģģģ ė¤ģķ ķė¬øģ ģµķ©ģ źø°ė°ģ¼ė” ķ ė§ķ¼ ķ“ė¹ ģģģ ģ±ź³¼ė ķ„ėÆø, ķģµź³ķ, ķģµģ ź², ķģµź“ė¦¬, ģ¬ķź³¼ķ ģź°ģ ė¬“, ģėģ ķė³µ, ķģµėŖ©ģ ģ“ķ“ ė±ģ ė¤ģķ ģģøģ ģ”°ķ©ģ¼ė” ź²°ģ ėģė¤. ģ“ģ ė¹ķģ¬ ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ź³¼ ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ėė¬“ ź¹ģ“ė 2ė” ź²°ģ ėģ“ ėė¬“ źµ¬ģ”°ź° ėØģķģ¬ ė¤ė„ø ģģģ ė¹ķģ¬ ķ¹ģ ģģøģ“ ķ“ė¹ ģģģ ģ±ź³¼ģ ķ° ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ź²ģ¼ė” ėķė¬ė¤. ģøė¬øķģ ź°ģ¹ģ ė¦½ģ ģ±ź³¼ė ķģµź“ė¦¬ģ ģ§ģ ķøźø°ģ¬ģ ģ”°ķ©ģ ė°ė¼ ź²°ģ ėģģ¼ė©°, ź³¼ķģ ź°ģ¹ģ¶źµ¬ģ ģ±ź³¼ė ģģ°ź³¼ķ ģź°ģ ė¬“ ė° ķģµģ ź², ģėģ ķė³µģ ģ”°ķ©ģ ė°ė¼ ź²°ģ ėģė¤. ģ¦, ė³ø ģ°źµ¬ģģė źµģźµģ”ģ ķģ ģģė³ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ė¤ģķ ģģøė¤ģ ģ°ģ ģģ ėæė§ ģėė¼ ģķøģģ©ģ ź³ ė ¤ķ ė¶ģģ ģķķģė¤. ź·ø ź²°ź³¼, ķģģģė³ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ģ°Øģ“ź° ģė¤ė ź²ģ ķģ

ķģė¤ė ķ¹ģ§ģ“ ģė¤. ģ“ė¬ķ ź²°ź³¼ė ķ„ķ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ė³“ė¤ ķØģØģ ģ¼ė” ź°ģ ķ ģ ģė źµģ-ķģµė²ģ ź°ė°ģ źø°ģ“ģė£ė” ģķ ģ ķ ģ ģģ ź²ģ“ė¤.

ė³ø ģ°źµ¬ģ ģ ķģ ź³¼ ķģ ģ°źµ¬ė„¼ ģķ ģ ģøģ ė¤ģź³¼ ź°ė¤. ė³ø ģ°źµ¬ģ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ ģø”ģ ģ ķģ©ķ ESOGEė ėķźµģźø°ģ“źµģ” ķģ¤ėŖØėøģģ ģ ģķė ģ ģ²“ 6ź° źµģźµģ” ėŖ©ķ ģ¤ ė°°ė¶ģ“ģģ ė„¼ ź³ ė ¤ķ 2ź° źµģźµģ” ėŖ©ķė„¼ ģø”ģ ķźø° ėė¬øģ źµģźµģ”ģ ėŖØė ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķģ§ ėŖ»ķģė¤. ėķ ė³ø ģ°źµ¬ź²°ź³¼ė źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ źµģ źµģ”ź³¼ģ ģź°ģ ė¬“, źµģźµģ” ė§ģ”±ė, ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķė³µ ź“ė Ø ė³ģė” ģ ķķź³ ė¶ģģ ģķķģźø° ėė¬øģ ķ“ė¹ ė³ģ ź°ģ ģ°ģ ģģ ė° ģķøģģ©ģ ėķ ģ ķė ķ“ģģ“ė¼ė ķź³ź° ģė¤. ź·øė¬ėÆė” ķģ ģ°źµ¬ģģė ė³ø ģ°źµ¬ģģ ė¤ė£Øģ§ ėŖ»ķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķź³ , źµģźµģ” ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ė¤ģķ ģģø ź°ģ ģ°ģ ģģģ ģķøģģ©ģ ķģøķė ź²ģ“ ķģķ ź²ģ“ė¤. ė§ģ§ė§ģ¼ė” ė³ø ģ°źµ¬ģģė źµģźµģ”ģ ķģ ķģ¬ ģ±ź³¼ė„¼ ģø”ģ ķź³ ź²°ģ ģģøģ ķģ

ķģė¤ė ķź³ź° ģė¤. ź·øė¬ėÆė” ķģ ģ°źµ¬ė„¼ ķµķģ¬ ģ ź³µźµģ”ź³¼ źµģźµģ”ģ ģ±ź³¼ė„¼ ź²°ģ ķė ģģøģ ė¹źµķė ź²ģ“ ķģķ ź²ģ“ė¤.

ģ°øź³ ė¬øķ

ź°ź²½ķ¬(2013). āėķ źµģźµģ” ė§ģ”±ė ģ ź³ ė„¼ ģķ źµģ źµź³¼ėŖ© ź°ģķź° ė¶ģ ģ°źµ¬ā, ķźµźµģźµģ”ķķ ķģ ėķģė£ģ§, 135-148.

ź¹ėØķ¬, ģ ėÆøģ (2018). āėķ źµģźµģ”ģ ģøģ, ė§ģ”±ė ė° ķģµ ģ±ź³¼ė”ģģ ķģµģė ģø”ģ ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 12(6), ķźµźµģźµģ”ķķ, 41-66.

ź¹ėģ¬, ģ“ģģ£¼, ė„ė¤ķ, ź¹ģź²½, ė°ģ ķ(2021). āźµģźµģ” ķģģ±ź³¼ ķź°ėźµ¬ (ESOGE) ź°ė° ė° ķė¹ķā, ķźµźµģ” 48(1), 61-88.

ź¹ėķ, ź¹ė¬øģ”°, ģ“ģģ(2013). āķģ

ģ±ģ·Ø ź“ė Øģģøė¤ģ“ STEAM (ģµķ©ģøģ¬źµģ”) źµź³¼ėŖ© ķ„ėÆø ė¤ģģ±ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģ”ģ¬ķķģ°źµ¬ 23(3), ķźµźµģ”ģ¬ķķķ, 31-58.

ź¹ė¬“ģ, ź¹ėƼģ(2020). āėķ ģøė¬øźµģźµģ”ģ ėķ ė§ģ”±ė ė° ģģ

ķØź³¼ģ ėķ ģøģ ė¶ģ - A ėķģ ģ¤ģ¬ģ¼ė”ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 14(1), ķźµźµģźµģ”ķķ, 193-218.

ź¹ģģ, ķģ¼ģ (2021). āźøė”ė² ģė ģ ź³ ė„¼ ģķ źøė”ė²ģė-źµģģģ“ ģµķ©ģģ

ģ“ģģ ķØź³¼ ģ°źµ¬ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 15(1), ķźµźµģźµģ”ķķ, 135-148.

ź¹ģģ(2012). āė”ģ§ģ¤ķ± ķź·ė¶ģź³¼ ė°ģ“ķ°ė§ģ“ė ė¶ģģ ģ“ģ©ķ ģ»“ķØķ° źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ ģģøģ ėķ ģ°źµ¬ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 6(3), ķźµźµģźµģ”ķķ, 743-767.

ź¹ģ¬ź²½(2018). āģµķ©ķ źµģė² ģ°źµ¬ = ģ½ģ¹ķ ķė¦½ėė¬ėģ“ źµģ ģģ“ģ°źø°ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 12(3), ķźµźµģźµģ”ķķ, 303-323.

ź¹ģ¶ģ“(2019). āėķģģ ģ¶ģ ģėÆøģ ķė³µėź° ģ¬ķģ ķķ¼ģ ė¶ģģ ėÆøģ¹ė ģķ„ģ ź“ķ ģ°źµ¬: źø°ė

źµ ėķģ źø°ė

źµźµģ ź³¼ėŖ© ģź°ģė¤ģ ģ¤ģ¬ģ¼ė”ā, ģ¬ķģ¬ģź³¼ ė¬øķ 22(2), ėģģ¬ķģ¬ģķķ, 387-413.

ź¹ķģ§, ģ¼ėŖ

ģ(2014). āė

ģģ ķ ė” źµģ ģģ

ģ“ ėķģģ ģ

ķė¦¬ėģź³¼ ģźø°ģ”°ģ ķģµė„ė „ģ ėÆøģ¹ė ķØź³¼ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 8(4), ķźµźµģźµģ”ķķ, 513-540.

ė

øķė, ģµėÆøė(2017). āėķģ ķģµź³µėģ²“ģģ źµ¬ģ±ģģ ģ¬ź³ ģģģ ė°ė„ø ė§ģ”±ė, ķė „ģ ģźø°ģ”°ģ , ģ§ėØģģ§ģ± ė¶ģā, ęč²ę¹ę³ē”ē©¶ 28(3), ķźµźµģ”ė°©ė²ķķ, 539-560.

ė¬øģ ģ(2021). āė§ģģ±ź¹ ėŖ

ģģģ

ģ“ ģ£¼ģģź°ź³¼ ģźø°ģ”°ģ ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ģøė¬øģ¬ķ 21 12(6), ģ¬ėØė²ģø ģģģė¬øķķģ ģ, 1683-1695.

ė°ėģ°¬, ģ”ģ§ģ

(2009). āķģė¤ģ ģ“ė¤ ź³¼ķģģ

ģ ķøģķėź°?: ķźµ ź³¼ķģ ėķ ģ¤ź³ ė±ķģė¤ģ ź°ģ¹ ģøģź³¼ ķøģ ģģā, ķźµź³¼ķźµģ”ķķģ§ 29(6), ķźµź³¼ķźµģ”ķķ, 593-610.

ė°ģģ, ģ“ķģ°(2013). āėķ ķ ė” ģģ

ģģ Facebook ķģ© ģ ķģµģģ ģźø°ģ”°ģ ķģµ ģģ¤ź³¼ źµģģģ ķ¼ėė°±ģ“ ģ±ģ·Øėģ ģ°øģ¬ėģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģ”ģ ė³“ėÆøėģ“ģ°źµ¬ 19(20), ķźµźµģ”ģ ė³“ėÆøėģ“ķķ, 229-251.

ė°ģ£¼ķø, ģ źø°ģ

(2014). āėķ źµģźµģ”ģ ėķ ģøģ, ė§ģ”±ė ė° źµģ”ź³¼ģ ź°ģ ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 8(2), ķźµźµģźµģ”ķķ, 43-82.

ė°°ėķ, ź¹ė°©ķ¬, ź¹ģ§ģ(2014). āģ¤ė§ķøźµģ” źø°ė°ģ źµėėŖØķė§ė¤źø° STEAM ķė”ź·øėØģ“ ķ„ėÆøėģ ģµķ©ģøģ¬ģģģ ėÆøģ¹ė ķØź³¼ā, ķźµźø°ģ źµģ”ķķģ§ 14(1), ķźµź³¼ķźµģ”ķķ, 158-176.

ė°°ģķ, ė¼ģģ¢

, ķģ”ģ“(2017). āķė¶źµģ” ģ ėėķ ģ”ģ±ģ¬ģ

ģ“ ėķģģ ķģµź³¼ģ ź³¼ źµģźø°ģ“źµģ” ģ±ź³¼ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 11(3), ķźµźµģźµģ”ķķ, 263-302.

ė°°ģķ, ģ„ķģ, ģ”ķė, ģ ģė¹, ź¹ķģ (2012). ėķ źø°ģ“źµģźµģ”ģ ģ§ź³¼ ģ±ź³¼ ė¶ģģ ģķ ķź° ėźµ¬ ź°ė° ģ°źµ¬(ā

”) [RR 2013-20-466ķø], ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ė°±ķźµ¬(2012). āźµģźµģ” ė§ģ”±ė, źµģ”ģ ź²½ķ, ķģµ ģ±ź³¼ģ ėķ ģøģā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 6(1), ķźµźµģźµģ”ķķ, 431-466.

ģģģ§(2018). āźµģģ²“ģ” ģģ

ģ ģ°øģ¬ķ ėķģģ ģ°ė¹ģ§ķ„ķėģ“ ķė³µź°ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ėģ§ķøģµė³µķ©ģ°źµ¬ 16(10), ķźµėģ§ķøģ ģ±

ķķ, 537-544.

ģ”ģėŖ

(2020). āģģ

ź°ģ ė³“ź³ ģ(CQI) ģģ¤ķ

ź°ģ ė°©ģ ģ°źµ¬ā, źµģ”ķģ ģ°źµ¬ 30(3), ė¶ģ°ėķźµ źµģ”ė°ģ ģ°źµ¬ģ, 277-301.

ģ”ķ“ė, ė°°ģķ, ź¹ģ°ź²½(2015). ėķ źø°ģ“źµģźµģ”ģ ģ§ź³¼ ģ±ź³¼ė¶ģ ģ°źµ¬(ā

¤) [RR-2015-14-609ķø], ķźµėķźµģ”ķģķā

ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ģ”ķė½, ģ ģģ©(2014). āźµģģ²“ģ” ģģ

ģ ģ¬ėÆøģģøģ“ ķė³µź°ź³¼ ģ¬ķģ ģ²“ķė¶ģģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ėģ§ķøģµė³µķ©ģ°źµ¬ 12(6), ķźµėģ§ķøģ ģ±

ķķ, 645-653.

ģģ¬ģ(2020). āėķźµģģ²“ģ”ķėģģ ķģė¤ģ“ ģ§ź°ķ ģźø°ģ”°ģ ėźø°ģ ģźø°ķØė„ź°ģ“ ķė ģ§ģģ±ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ķźµģ¤ķ¬ģø ķķģ§ 18(2), ķźµģ¤ķ¬ģø ķķ, 239-248.

ģ ķģ, ź¹ģģ, ģģģø, ģ“ģ ėÆø, ģµģ ģ¤, ź¹ėƼķ¬, ģ“źøøģ¬, ė³ķģ , ģµė³“źø, ķģ, ģ¤ģ”ķ¬(2015). ėķģ źµģā

ķģµģ§ ģ ź³ ģ ėµ ķģ ģ°źµ¬ (ā

¢) [RR2015-10], ķźµźµģ”ź°ė°ģ.

ģ¤ģ ģ§(2020). ā4ģ°Ø ģ°ģ

ķėŖ

ģėė„¼ ėė¹ķ ėķģ źµģźµģ”ģ ė§ģ”±ė ė° ģźµ¬ė ģ”°ģ¬ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 14(2), ķźµźµģźµģ”ķķ, 311-325.

ģ¤ģ ģ§, ģ“ģ°ģ£¼(2018). āėķ źµģźµģ”ź³¼ģ ź°ģ ģ ģķ źµė“ā

ģø ėķģ źµģźµģ”ź³¼ģ ė¹źµģ°źµ¬ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 12(2), ķźµźµģźµģ”ķķ, 259-286.

ģ“ė³“ź²½, ź¹ģź²½, ģ“ģ¬ģ±(2010). āėķģģ źµģźµģ”ģ ėķ ģøģā, źµģ”ė¬øģ ģ°źµ¬ 38, ź³ ė ¤ėķźµ źµģ”ė¬øģ ģ°źµ¬ģ, 1-23.

ģ“ģģ¬, ģ“ģ ķ(2008). āARGSėŖØķģ ģ ģ©ķ ėķźµģė¬“ģ© ģģ

ģ“ ģźø°ģ”°ģ ķģµ, ķģµėźø° ė° ģģ

ķ„ėÆøģ ėÆøģ¹ė ķØź³¼ā, ķźµģ²“ģ”ķķģ§ 47(3), ķźµģ²“ģ”ķķ, 423-437.

ģ“ģź²½, ģ“źø°ģ, ģ ėØķø(2016). āź³¼ķźø°ģ ģėģ źµģź³¼ķ źµģ”ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 10(3), ķźµźµģźµģ”ķķ, 297-324.

ģ“ģģ¤(2017). āėķ ģ ģ

ģģ źµģ ģģ

ė§ģ”±ė ģ ķģ ė°ė„ø źµ°ģ§ķ ģ°źµ¬ā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 11(6), ķźµźµģźµģ”ķķ, 63-91.

ģ“ģ§ģ°, ģ“ģģ£¼(2018). āģģ¬ź²°ģ ėė¬“ė¶ģģ ķģ©ķ źµģź°ģ¢ ź°ģķź° ź²°ģ ģģø ķģā, źµģźµģ”ģ°źµ¬ 12(6), ķźµźµģźµģ”ķķ, 67-93.

ģ“ķģ°(2012). āź³¼ģ źø°ė° ķė „ķģµģģ ģģ§ėØ źµ¬ģ±ģģ ģźø°ģ”°ģ ķģµ ģģ¤ģ“ ģ§ėØģźø°ģ”°ģ , ģģ§ėØ ģ±ź³¼ ė° ķė ė§ģ”±ėģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģ”ė°©ė²ģ°źµ¬ 24(1), ķźµźµģ”ė°©ė²ķķ, 171-183.

ģģ ģ , ģ§ķė°°, ź¹ģ§ģ©, ź°ģ±ė°°, ģėƼź·(2016). ķė¶źµģ” ģ ėėķ źµģźµģ” ģ±ź³¼ģ§ėØ ģ°źµ¬ [RR-2016-23-642ķø], ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ģ„ģ§ģ, ė¬øģ§ģ, ģ ķøģ, ģµź²½ķ¬, Joseph Krajcik, ź¹ģ±ģ(2012). āź³¼ķź³¼ ź“ė Øė ģ¬ķ ģ¤ė¦¬ģ ė¬øģ (SSI)ģ ė§„ė½ģ ė°ė„ø ģ¤ķģė¤ģ ģøģ±ģ ķėģ ź°ģ¹ź“ ė¶ģā, ķźµź³¼ķźµģ”ķķģ§ 32(7), ķźµź³¼ķźµģ”ķķ, 1124-1139.

ģ ķģ(2006). āė² ė²ģ ģė°ģøģź² ģģ“ģ ź³¼ķź³¼ ź°ģ¹ģ ź“ź³ā, ģ§ģģ¬ķķ 7(2), ģ§ģģ¬ķķķ, 131-159.

ģ”°ėŖ

ģ¤, ź¹ģ¬ķ, ź¹ķ„ģ, ģ“ķģ§, ķģ ķø(2016). ėķ ģøģ±źµģ” ķģµģ±ź³¼ ģ§ėØė°©ģ ź°ė°: ź°ģø, ģ”°ģ§, ķź²½ ģ°Øģģ ģ¤ģ¬ģ¼ė” [RR-2016-18-637ķø], ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ģ£¼ģģ, ģ ģ°ģ¬(2019). āėķ ģ ģ

ģģ ėķėŖ°ģ

ź³¼ ķģµģ°øģ¬ź° źµģźµģ” ė§ģ”±ėģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģ”ė¬øķģ°źµ¬ 25(5), ģøķėķźµ źµģ”ģ°źµ¬ģ, 307-323.

ģ§ķ¬ģ§(2019). āėķ źµģ ź³Øķ ģź°ģģ ģ¬ė¦¬ģ ķė³µź°ģ“ ģźø°ģ”°ģ ķģµ ķėģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ź³Øķģ°źµ¬ 13(4), ķźµź³Øķķķ, 169-176.

ģµėÆøė, ė

øķė(2020). āėķ PBLģģ ģźø°ģ”°ģ , ķė „ģ ģźø°ģ”°ģ , ģ§ėØģģ§ģ±ģ“ ģ§ģģź°ģķ„ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, źµģ”ė°©ė²ģ°źµ¬ 32(2), ķźµźµģ”ė°©ė²ķķ, 163-183.

ģµģ¢

ķ, ķģķ, ź°ķģ² , ź¹ģģ(1998). (AnswerTreeė„¼ ģ“ģ©ķ) ė°ģ“ķ°ė§ģ“ė ģģź²°ģ ėė¬“ė¶ģ, SPSSģģ¹“ė°ėÆø.

ķģ ģ, ģ ėÆøķ(2018). āź°ģķģ¤ ģ ģ ķė«ķ¼ ķģ© ģ°½ģģµķ©ģģ

ģ“ ģ“ė±ķģģ ģ°½ģģ ė¬øģ ķ“ź²°ė „, 21ģøźø° ķģµģ ģė ė° ģ¬ķź³¼ ķģµķ„ėÆøģ ėÆøģ¹ė ķØź³¼ā, åƦē§ęč²ē”ē©¶ 24(4), ķźµģ¤ź³¼źµģ”ģ°źµ¬ķķ, 73-101.

ķģģ, ė°ģ£¼ģ°, ė°°ģ¤ģ£¼, ģ“ģ ėƼ(2021). āģØė¼ģø SWźµģźµģ”ģģ ģźø°ģ”°ģ , źµģģ¤ģ¬ź°, ķģµėŖ°ģ

ģ“ ģ»“ķØķ

ģ¬ź³ ė „ģ ėÆøģ¹ė ģķ„ā, ģ ė³“źµģ”ķķė

¼ė¬øģ§ 25(3), ķźµģ ė³“źµģ”ķķ, 579-590.

ķź²½ėØ(2009). āź³¼ķ ķźµ¬ģģ ź°ģ¹ģ ģ§ģģ ź·ø ķź°ā, ļ§ēē”ē©¶ 74, ķźµģ¤ė¦¬ķķ, 351-376.

ķģ±źø°, ź¹ķź·, ė°ģ¹ģ¤, ė°ģ ķ, ģ”ķģ, ģ ģ¢

ķø(2016). źµģźµģ” ķź°ė°©ģ ģ°źµ¬: źµģźµģ”ė“ģ© ķź°ģ¤ź±° ź°ė°ģ ģķ źø°ģ“ģ°źµ¬ [RR-2016-24-643ķø], ķźµėķźµģ”ķģķā

ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ķķģ”°, ź¹ėģ, ź¹ėģ¤, ź¹ģ¢

ģ¹, ėƼė¶ģ, ė°ķė¦¼, ģ„ģģ, ģ§ģ±źøø, ģµģ¤ź³¤, ģ“ģ¤ģ“(2016). źµģź³¼ķźµģ”ģģ ģ±ź³¼ģ§ėØ ė°©ģ ģ°źµ¬ [RR-2016-19-638ķø], ķźµźµģźø°ģ“źµģ”ģ.

ķķźø°, ė°ģģ“(2011). āź³¼ķģģ¬ė¤ģ ź³¼ķźø°ģ ģ ėķ ź²¬ķ“ģ ģ£¼ģ„ķģ ė¶ģā, ģģ¬źµģ”ģ°źµ¬ 21(1), éåč±ęåøę, 163-174.

Cocanougher, A. B, Ivancevich, J. M(1978). ā'Bars'performance rating for sales force personnel:How can you improve sales force performance if you don't know what behavior produces what results?ā, Journal of Marketing 42(3), 87-95.

DiDonato, N. C(2013). āEffective self-and co-regulation in collaborative learning groups:An analysis of how students regulate problem solving of authentic interdisciplinary tasksā, Instructional Science 41(1), 25-47.

Garg, D, Garg, A. K(2008). āGeneral education courses at the university of Botswana:Application of the theory of reasoned action in measuring course outcomesā, The Journal of General Education 56(3/4), 252-277.

Lyubomirsky, S, Lepper, H. S(1999). āA measure of subjective happiness:Preliminary reliability and construct validationā, Social Indicators Research 46(2), 137-155.

OECD. (2018 The Definition and Selection of Key Competencies Executive Summary, retrieved from https: //www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

Paris, S. G, Paris, A. H(2001). āClassroom applications of research on self-regulated learningā, Educational Psychologist 36(2), 89-101.

Pintrich, P. R, De Groot, E. V(1990). āMotivational and self-regulated learning components of classroom academic performanceā, Journal of Educational Psychology 82(1), 33-40.

Shmueli, G, Patel, N. R, Bruce, P. C(2010). Data mining for business intelligence:Concepts, techniques, and applications in Microsoft Office Excel with XLMiner, 2nd ed. NJ: John Wiley and Sons.

- TOOLS

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 1,389 View

- 18 Download

- Related articles in Korean J General Edu

-

A Study on the use of Boosters of International Studentsā Persuasive Writing2024 February;18(1)